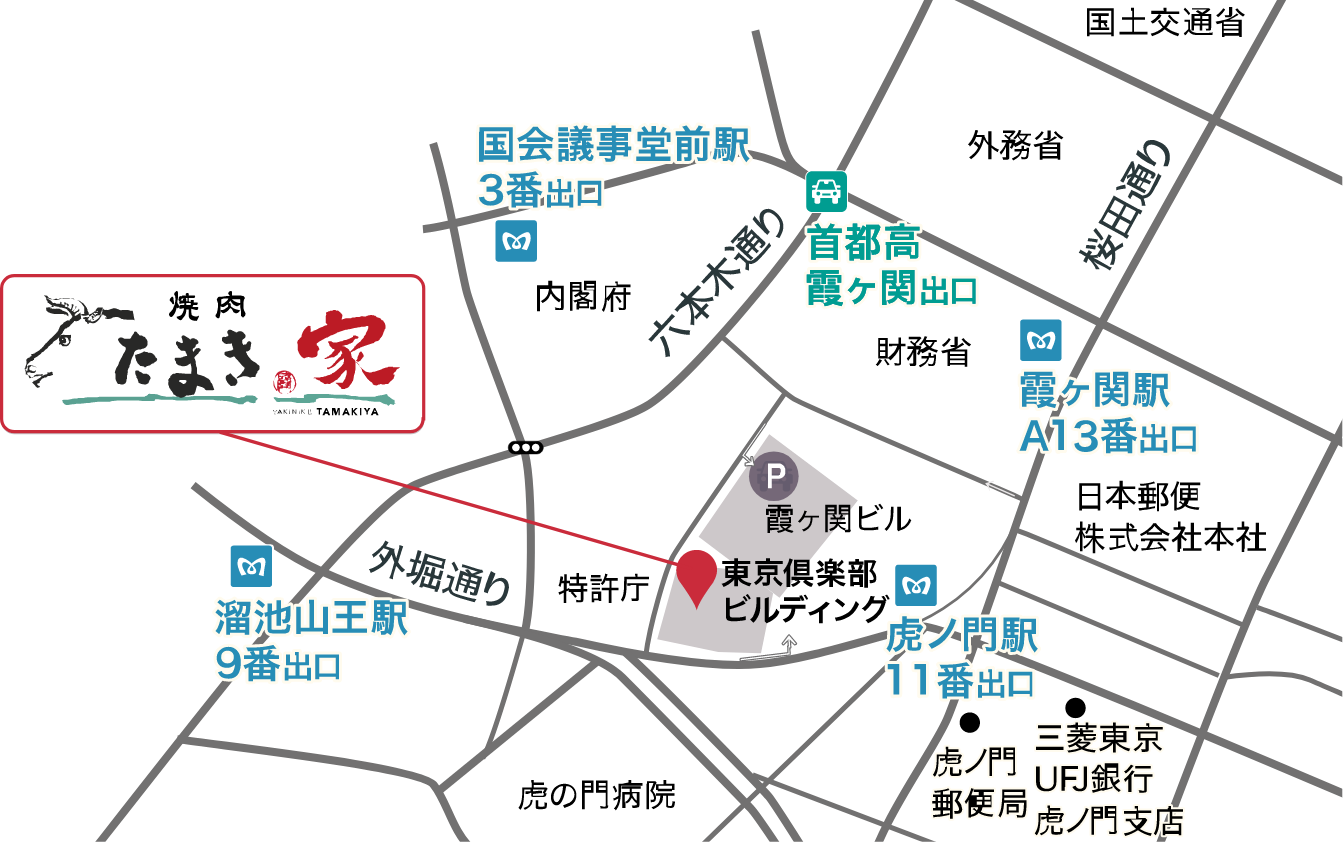

〒100-0013

東京都千代田区霞ケ関3丁目2-6

東京倶楽部ビルディング1F

肉が旨けりゃ幸せだ!!

KNOW MEAT

KNOW HAPPINESS

焼肉たまき家は東京メトロ各線虎ノ門駅、溜池山王駅、霞が関駅、国会議事堂駅それぞれ徒歩7分圏内で移動できる霞ダイニングの1階にある焼肉店です。ミシュラン三ツ星のお店を始め、数々の有名店に最高級の黒毛和牛を納品させていただいている、精肉たまき家の直営店として営業している、「田村牛」の専門店です。現在日本一と称される「田村牛」はトランプ大統領が来日した際安倍首相が食事の時に食した和牛で、メスウシの頂点と言われております。田村牛の特徴である、「お肉の柔らかさ」「良質な脂の美味しさ」をご堪能ください。

【田村牛の受賞歴】全国中核和牛生産者枝肉共励会 最優秀賞(6年連続)/全国肉用牛枝肉共励会 最優秀賞・優秀賞(10年連続)/農林水産大臣賞・最優秀賞(3回)